10月下旬的甘肃张掖街头,阳光把骆驼的影子拉得老长。当20多只挂着帆布包的骆驼跟着队伍穿过市区时,路边卖水果的阿姨放下秤,骑着电动车的小伙子停住车——大家举着手机拍,有人喊“这是从哪来的驼队?”队员们笑着挥手,骆驼颈间的铜铃“叮叮当当”,把街头的热闹晃成了一幅“活的丝路画”。

这支从新疆哈密出发的队伍,已经朝着河南洛阳走了60天。队伍里的人凑得很“巧”:一半是哈密当地养了一辈子骆驼的农牧民,手掌上全是牵绳磨的茧;另一半是从陕西、甘肃赶来的志愿者,有刚毕业的大学生,也有退休的老师——他们都是被“丝路精神”这四个字吸引来的。

带队的蒋晓亮更让不少人眼熟。前两年他当哈密巴里坤县文旅局长时,就因为拍短视频讲“驼队翻天山”“草原上的丝路客栈”成了“网红”,10多万粉丝里,有人专门去巴里坤看他的骆驼。这次牵头走驼队,他说“不是一时兴起”:“我小时候听爷爷讲,以前哈密的驼队要走半年才能到洛阳,驼铃能传10里地。现在路但那份‘一步一步走’的劲,得捡起来。”

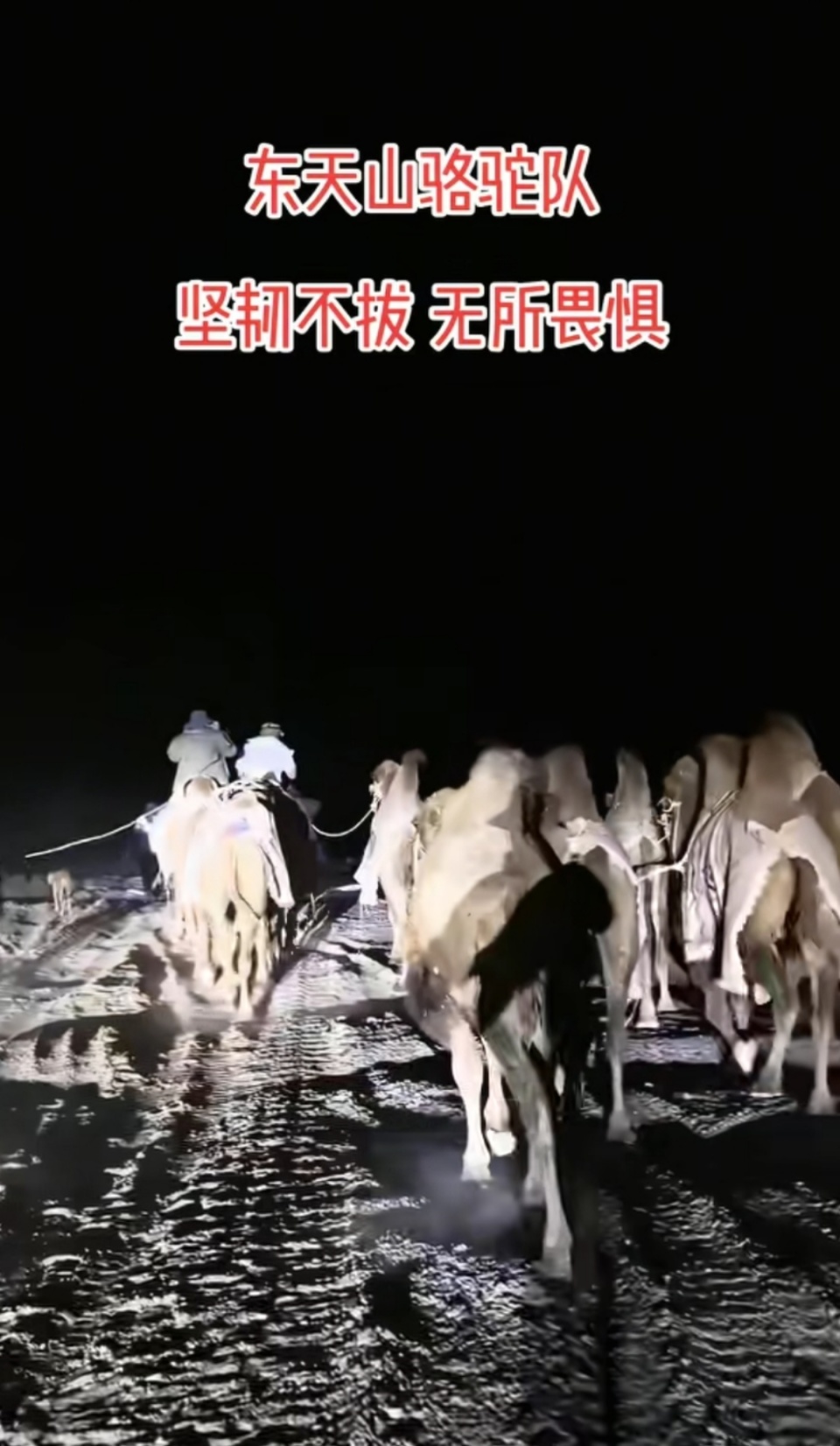

60天的路程里,“一步一步”成了最实在的注脚。上周在戈壁滩夜行时,为了避开白天40℃的高温,队伍选了后半夜赶路,结果突然刮起12级大风——飞沙打在脸上疼得睁不开眼,骆驼吓得原地转圈,队员们只能手拉手拽着驼绳,把帐篷布裹在身上当防风衣。蒋晓亮回忆,当时有个农牧民大哥的帽子被吹走了,他追了两步又回来,笑着说“帽子丢了没事,驼队不能丢”。就这样走了3个小时,直到凌晨才摸到宿营地,每个人的裤脚都灌满了沙,却没一个人提“回头”。

“我们带的不是骆驼,是历史的记忆。”蒋晓亮说,队伍走的路线,刚好沿着古丝绸之路北道——几千年前,商队就是踩着同样的戈壁滩,把丝绸、茶叶驮到洛阳;现在他们的骆驼背上,除了水和粮食,还装着哈密的葡萄干、巴里坤的奶疙瘩,“想给洛阳的人看看,丝路那头的味道没变”。

张掖市民围观时,有个扎羊角辫的小朋友拽着妈衣角问:“他们要去很远的地方吗?”队员蹲下来摸了摸骆驼的头:“是啊,去洛阳,去看几千年前丝路起点的牡丹。”骆驼像是听懂了,甩了甩尾巴,朝着东边的方向迈了一步——驼铃响得更脆了,把风里的“丝路”二字,吹得更远。